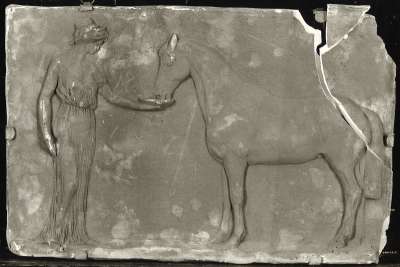

Rudolf (Ridolfo) Schadow

(1786-1822)

Vittoria Caldoni,

1821/24

Material / Technik / Bildträger

Marmor (weiß)

Maße des Objekts

50,5 x 29,5 x 22,3 cm

Ausgestellt

AP EG Saal I

Erwerb

1824 durch Kronprinz Ludwig erworben

Bestand

Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Neue Pinakothek München

Zitiervorschlag

Rudolf (Ridolfo) Schadow, Vittoria Caldoni, 1821/24, Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Neue Pinakothek München, URL: https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artwork/2mxq6PYL8b (Zuletzt aktualisiert am 25.05.2023)

Im Herbst 1820 hatten zahlreiche Künstler aller Richtungen – Georg August Kestner zählte mindestens vierundzwanzig – in der Villa Malta, dem damaligen Sitz des hannoverschen Gesandten von Reden, Gelegenheit, die schöne Albaneserin zu porträtieren. Hier entstand auch Schadows Büste, die Kestner als »noch weniger glücklich« als diejenige Thorvaldsens beurteilte, da sie nicht eine »von der ganzen Gegenwart bewunderte Schönheit erraten« ließ. Schadow verlieh dem Antlitz Züge kindlicher Natürlichkeit und zugleich auch eine über das individuelle hinausgehende Idealisierung. Kronprinz Ludwig von Bayern hatte – bei seinem ausgeprägten Sinn für Schönheit von Vittoria Caldoni fasziniert – schon 1821 ihr Bildnis in einem Gemälde von Friedrich Overbeck erworben (Inv.Nr.WAF 757). Schadows Büste, die er sich aus dessen Nachlass sicherte, gelangte erst 1824/25 aus Rom nach München, wo sie seit 1830 in der Glyptothek im »Saal der Neueren« aufgestellt war. Eine verkleinerte Wiederholung der Büste – bezeichnet »Rudolph Schadow fecit Roma 1821« – befindet sich im Kurpfälzischen Museum, Heidelberg.