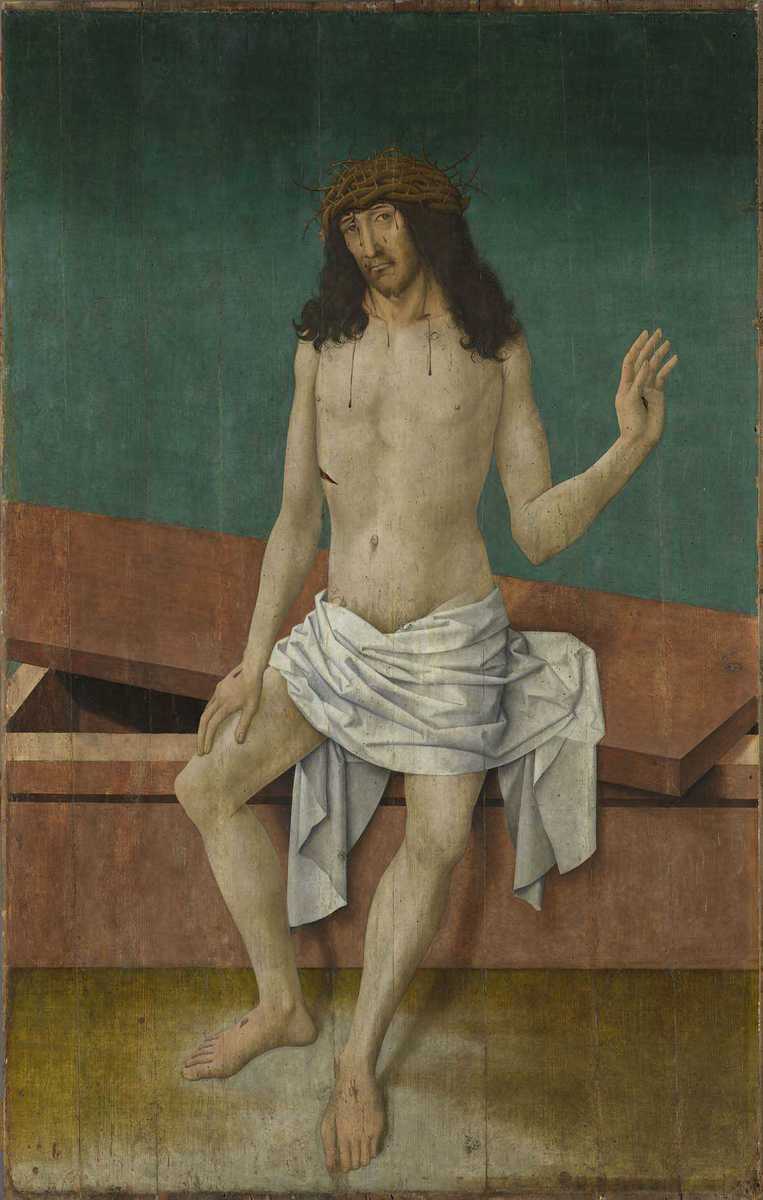

Christus als Schmerzensmann,

um 1490Seit 1999 forscht das Referat Provenienzforschung zur Herkunft aller Kunstwerke der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, die vor 1945 entstanden sind und die seit 1933 erworben wurden. Grundlage für diese Forschung bilden die „Washingtoner Erklärung“ von 1998 sowie die daran anschließende sogenannte „Gemeinsame Erklärung“ von 1999.

Die Provenienz-Angaben basieren auf den systematischen Erstchecks und orientierten sich am Leitfaden zur Standardisierung von Provenienz-Angaben des Arbeitskreis Provenienzforschung e.V. Provenienzangaben werden zeitnah aktualisiert, wenn neue Quellen oder Erkenntnisse zu den hier veröffentlichten Werken bekannt werden.

Weitere Informationen zu den Provenienzangaben finden Sie in der Präambel.

Für Rückfragen und Hinweise erreichen Sie uns unter provenienz@pinakothek.de